慎んで、この度の災害により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。

また、甚大な被害に見舞われた被災地の一日でも早い復興と、当地の皆様のご健康をお祈り申し上げます。

本当に大変な状況におられる中、日本国内はもとより、世界中から復興のための支援と祈りが集まっていることと思います。多くの人々が応援しています。頑張ってください。

これ以上、被害が広がりませんように。

この災害に関して、尊敬するNYCのDJ、Joaquin "Joe" Claussellより、日本へ向けたメッセージを先ほどもらいました。力強い言葉であり、また私達が普段なかなか表現出来ないことが書かれていたため、言葉の持つ力を信じて、御本人の承諾を得てここに掲載します。

Dear Brothers, Sisters, Friends and Family Of Japan

I, we pray that you, your families and friends were not seriously affected by the horrific tragedy that has happened in your beautiful country.

I know that words cannot heal the pain or the fears that all of you are going through, as well as cannot replace what has been lost so far. But I feel that it is very import that you all know that we (the world) are going through this tragedy with you…you are not alone! I also feel that it is equally important that you understand that the earth is not directing his or hers anger towards you alone, it is angry with all of us! We have all in one-way or another abused our planet to the point that for quite some time now it has increasingly grown angry and has been speaking to us with rage.

The time must come where even in the face of hardship and suffering, that we face the facts and begin to listen to these messages - other wise more of what happened will occur, as it already has in places other than Japan, like for example; New Orleans, Indonesia and Haiti to name a few…Oh Yes, you are not alone- for we are all in this together!

In the mean time, please know that we are all praying that your tragedy ends immediately! We also want you to know that you can count on our help for anything, because restoring faith and happiness to all of you, as well as others who are going through a similar circumstance is our main Priority.

For your pain is our pain

Your sorrows are our sorrows

And you Happiness is our Happiness

We are Family and we Love You

日本の大切な友人でもあり、家族でもある皆さんへ。

皆の家族や友人が、この日本という美しい国で起きた惨事に見舞われていないことを祈っているよ。

僕は皆が体験したこの惨事に対する痛みや恐ろしさを言葉で癒す事は出来ないし、失ってしまったものに対する代わりになるものは無いことも理解しているけれ ど、今、世界が1つになり日本にいる皆と試練を迎えていることを認識することが重要だと考えているんだ。そう、だから君一人で立ち向かうことではないんだ! そして、同時にこの惨事は誰か一人のためだけに向けられた地球の怒りではなく、人類に向けられた怒りだと認識することも重要と考えている。僕達はかなりの 長期間に渡り一方的に、そして過大な負担を地球にかけたために地球の怒りが徐々に増幅し噴き出してしまったんだ。

現在直面している苦しみは必然的に起きたことだ。だから僕達は地球からのメッセージに耳を傾けるためにこの現実を見つめなくてはならないんだ。さもなけれ ば、ニューオーリンズ、インドネシア、ハイチなど日本でも起きたことと同じことが又起きてしまうだろう。そう、だから一人だけで立ち向かうのではなく、僕 達は皆一丸となり、この現実を正視しなくてはならないんだ!

僕達はこの惨事が一刻も早く終焉を迎えることを祈っているよ!そして、僕達は皆が何かを信じる気持ちと幸福を取り戻すための支援をするつもりだよ。また、 そういった支援は人として、何よりもしなくてはならない物事の最優先事項だ。

誰か一人の痛みは、僕達皆の痛み、

誰か一人の悲しみは、僕達皆の悲しみ。

そして。誰か一人の幸福は、僕達皆の幸福。

僕達はファミリーだよ、そして we Love You.

多くの人々の代表として。

On Behalf Of So Many Others

Joaquin Joe Claussell

Japanese Translation By:

Megumi Wakatsuki

kontakt@sacredrhythmmusic.net

3/12/11

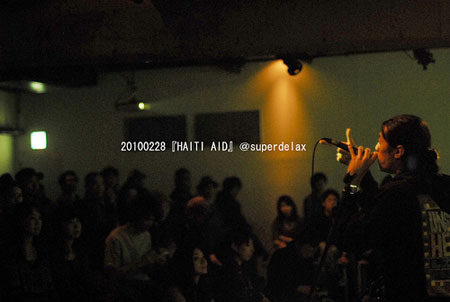

写真・文ともにJoaquin Joe Claussellより。

http://www.sacredrhythmmusic.net/

Mungolian Jet Set

Mungolian Jet Set Ali Farka Toure & Toumani Diabate

Ali Farka Toure & Toumani Diabate Seahawks

Seahawks Steve Tibbetts

Steve Tibbetts Brian McBride

Brian McBride

その帰り道、

その帰り道、

日本の民俗フェチと言える自身の性癖(?)を汲んでもらって、年に一度は必ず、しかも彼の地の「神在月」に招聘してもらっている、島根県は松江市のクラブ

日本の民俗フェチと言える自身の性癖(?)を汲んでもらって、年に一度は必ず、しかも彼の地の「神在月」に招聘してもらっている、島根県は松江市のクラブ 取材を終え、渋谷の喧噪を抜けて一路、乃木神社へ。管絃祭と題された雅楽演奏会が開催されている。

取材を終え、渋谷の喧噪を抜けて一路、乃木神社へ。管絃祭と題された雅楽演奏会が開催されている。 帰りに久々にタワー渋谷店へ行ったら、2007年に

帰りに久々にタワー渋谷店へ行ったら、2007年に