2010.10.30.Sat

Voy MUSIC vol.20 @ Naked Space(松江)

GUEST DJ : KAORU INOUE

DJ: OKUI JUN & CHORI

FOOD : CHIDORI KITCHEN × PECO CAFE

FEE: 当日/フライヤー提示/Info提示 3,500YEN(1ドリンク付)

前売り&Voy Members ¥3,000(1ドリンク付)

2010.10.30.Sat

Voy MUSIC vol.20 @ Naked Space(松江)

GUEST DJ : KAORU INOUE

DJ: OKUI JUN & CHORI

FOOD : CHIDORI KITCHEN × PECO CAFE

FEE: 当日/フライヤー提示/Info提示 3,500YEN(1ドリンク付)

前売り&Voy Members ¥3,000(1ドリンク付)

2010.10.29.Fri

Night-game~夜宴 CLUB SEATA 1st Anniversary "Day-game ALL NIGHT SPECIAL"

@ Club SEATA

■LIVE

The Sunpaulo

Dachambo

L.E.D.

JiveRecOrder

■DJ

Kaoru Inoue

Matsusaka Daisuke

DJ KIMI

and more...

DECO: 雪月華

FOOD: futsalcafe KEL/まんまる食堂/泉食堂

part3「リズムとハーモニーが幸福感をもたらすということを信じているから」

~『カムイフチ』という曲はアイヌ語だね。

「それは北海道で録音したから。札幌の東にある江別市に住むLOVELIGHTというバンドの連中とセッションしたんだ。その頃、岩波文庫の「アイヌ神謡集」という本を読んでいて、カムイフチ、火之神という言葉が出てきた。音の印象からイメージがそこに結びついて、それに北海道で録音したというのも何かある。北海道には沖縄同様にどこか異色なノリがあるよ。沖縄は民謡という土地の音楽があるから、それをやってるけど、北海道は東京と同じく土地の音楽はない。それにアイヌ音楽とは分断されている。それでも音楽をやってる連中と知り合うと、土地が何かを形作ってるなと思わされることが多い。オレ達は東京とは混ざらない、札幌発信でやっていくという意志を持っている人が多い。

北海道は自然環境自体が違う。LOVELIGHTのメンバーは自然との距離が近すぎて、UFOに導かれてとか(笑)スピリチャルな事ばかり言うんだ。ちょっとワケわかんない。「それはUFOじゃなくてロシアの人工衛星じゃないの?」と言うと、「いやUFOです」と。札幌のDJの時に彼らがオレを千歳空港まで車で迎えに来てくれた事があって、その車の中でUFOと宇宙の話を延々としてて、「このギャラクティックな気持ちのままみんなでセッションをしましょう!」とか言って。東京人からしたら変だよね。そういうことが阻害されずにやれる環境なのかな。野外のレイヴパーティーも本州以上に多いから、「星がきれいで降ってくるようだ」みたいな経験も日常的。だから同時におかしな事にもなるんだろうけど。「昨日、UFOを呼んだら本当に来ちゃってさ」みたいな。それを完全に納得はしないけど、「ふざけんなこの野郎!」とは言えない。それはUFOじゃなくて、星だったり、衛星だったりするのかもしれないけど、みんなで念じたら何かが来たということを集団で共有する、それ自体が幸せなことなんじゃないかと。そう錯覚させる自然環境が残っているのがすごいなあ。北海道にはそういう事もあるんだろうなあと。東京では出来ない何かがあって、それも新しいフォルクロアなのかもしれない」

~オレの周りも、気づくとベリーダンサーや魔女ガール、アセンションやらマヤ歴カレンダーで生きてる人、いわば片足オカルトに突っ込んじゃってる人間が多くなったよ。

「ははは、やっぱり?」

~十数年前と比べて井上君の中で変わらないこと、変わった事って何だろう?

「音楽の作り方は基本的には変わらない。使っている機材も進化はしているけど基本的には変わらない。変わったのはメンタリティーだろうね」

~10年前はUFOを呼べる人達は周りにはいなかっただろうし(笑)。

「いたとしても、「何言ってるんだこの野郎!」と言っていただろうね。そう言わないということはオレもそこに片足突っ込んでいるのか?(笑)

いや真面目なところ、音楽を職業として自覚と誇りを持ってやれるようになったということはすごく変わったね。DJをやり続けていると人に音楽を届けていることを実感出来るから、自分の中のニヒルな所がなくなって、真摯に取り組むようになった。人のために音楽を届けますという意識は10年前にはあまりなかった。もちろん自分のために音楽を作ってはいるけど、届けられる所があるなら人数は多かろうが少なかろうが届けますという意識が強くなった。今は職人のように、人に届けるのがオレの職業だと。だから、その気持ちを形作る技術の改善も怠ってはいけないと思う」

~ではこれからの10年、テン年代にはどんな音楽を作っていくつもりですか?

「これまではグローバル化という言葉でアメリカが覇権を持って統治をすれば社会や世界を前進させると思われていた。それに対し、「いや、そうじゃないよ、戦争はなくならないし、矛盾が増えるばかりだよ」というのがゼロ年代だった。だから、これから先は少しずつだけど、土地と自治みたいなことが出てくると思うんだ。そうなると過去に行われていたコミュニティーの通念みたいなものが呼び戻されていくんじゃないかと想像しているんだよね。そこで地球環境が復旧されることがあるとしたら、シャーマニズムが再び出てくるんじゃないかと。そこでオレはイメージ上で自分をシャーマンに重ねながら、片足の膝から下をオカルトに突っ込みながら(笑)、その思いを音に転換出来ないかと思ってるワケだよ。それはなぜかと言うと、音楽の構成要素であるリズムとハーモニーが単純に多幸感をもたらしたり、人間同士をハーモナイズさせたり、トランスさせたりするということをオレは少なくとも信じているから」

取材・文・構成:サラーム海上 www.chez-salam.com

2010.10.23.Sat

New Age @ BAOBAB (八戸)

Special GUEST : Kaoru Inoue

LIve : Kota a.k.a Ushikha(Pure Euphoria Records)

Guest DJ : Yusuke(Groove/Morioka) / Fujin(ten/FoeverGreen/Sendai)

Guest VJ : いかめらどらごん(ten/Sendai)

DJ : JAXX!(Manifesto) / SENN(Manifesto) / SOUMA(Vestax No Trix Battle 2009 Grandchamp)

VJ&Liting : Fatty(Manifesto)

Deco : Hiroyoshi/Shinobi

Flyer Desing : SUBLOW(Piracocha)

ADV. : 2000yen/1Drink

DOOR : 2500yen/NoDorink With Flyer 2000yen/NoDrink

INFO : DJ Bar Baobab

ADDRESS : 青森県八戸市六日町19 仙台屋ビルB1

TEL : 0178-22-8730

2010.10.22.Fri

The Oath @OATH

DJ: Kaoru Inoue, Chida, Kanetoshi

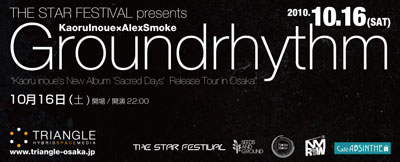

2010.10.16.Sat

groundrhythm @ Triangle

Live: Alex Smoke (Hum+Raw/Vakant/Soma)

DJ: Kaoru Inoue and more...

http://www.triangle-osaka.jp/

大阪市中央区西心斎橋2-18-5 RIBIAビル3F-5F

TEL : 06-6212-2264 FAX : 06-6212-2274

2010.10.15.Fri

The Beach @ Stand G (Ginza)

DJ: Toshio Matsuura & Kaoru Inoue

20:00 - 24:00 Charge Free!!!

part2「DJという行為を通じてハレの日の音楽を担っている」

~『Sacred Days』について、前作「ダンサー」と比べると民俗音楽のサンプリングが増えた。以前作っていたchari chari名義の作品のような。

「そう言われることが多いね。フォルクロア、民俗音楽、辺境の音楽への興味が再び自分の中で浮かび上がってきたから。それは90年代の頭に六本木WAVEのワールドミュージックのコーナーで働いていた頃から変わらないけれど。思い起こすと、幼稚園から小学校四年生まで岡山に住んでいて、当時は自然がまだまだ残っていて、川で手づかみで魚を捕まえて遊んだり、野山を駆け巡ったり、それが子供時代の経験として刻み込まれている。それが今になっても行動の原理のどこかに紛れ込んでいて、ふっとプリミティブなものを選んでしまうのかもしれない。そこで今回も制作の途中にピグミーのポリフォニーなどの昔聞いていた音を思い出して、CDを探し出して聞き直した。

DJをしているとダンスミュージックはいやでも耳に入ってくる。だから、それ以外の音楽を一人で聞く時間は貴重だなと思うようになった。一人で音楽に向かう時間、例えば、暗いゴシック・パンクみたいのをレコードで聞いて(笑)一人悦にいるみたいな時間ってどんどん無くなっていくと思うんだ。だから今は意識してそんな時間を作るようにしている。そういう時に素晴らしいなあと思うのが民俗音楽やジャズだった。ピグミーのポリフォニーで言うと、彼らは持っている文化の力、技術を全てポリフォニーにつぎ込んじゃって、だからそれ以外は発達していないんだという話もあるほど(笑)。すごく原始的だけど機能的な社会言語になっているし、創造的な何かをポリフォニーにつぎ込んでいる。無意識過剰に聞こえるけど、実は綿密に作られているんじゃないかと。今の時代、音楽制作はやろうと思えばすごくインスタントに作れる。でも、オレはピグミーのポリフォニーと同じような深みに触れる作品を作りたい」

~では、それをダンスミュージックとして完成させるのに重要なことは?

「オーディオ特性。そこに一番時間をかけてたと言って良いくらいこだわった。キックの音がフロアでどう鳴るか。最終的にそこなんだよね。曲が人に与える印象ももちろん考えるけど、フロアでの音響特性、どう機能的であるか。そこにきっちり時間をかけないと、やってきたことが全部水の泡になる可能性もあるから」

~『Sacred Days』=「聖なる日々」というタイトルにはどんな意味があるの?

「直訳すると「聖なる日々」だけど、日本の民俗学の「ハレとケ」を意図したんだ。DJとクラブ空間というのはハレの日を担っている、非日常であって、何かしらの聖性にも結びついていて。DJという行為を通じてオレはハレの日の音楽を担っているんだなと。そう思うと重責があるな、使命としてすごいものがあるなと、勝手に思いをふくらませて作っていったんだ」

~曲のタイトルも民俗学的だよね。

「制作途中にそういう本ばっかり読んでいたから。レヴィ・ストロースやル・クレジオのような先住民文化を見直すような本を。なぜそこに行ったかというと、現代社会の手詰まり感からだよね。未来が見えない。このままのやり方で50年やったら先がないとはっきり名言している人もいる。それに身の回りにエコ活動家みたいな人がいて、彼らと話していると、あまりに理想主義的な部分も感じるけど、やはり先住民文化がキーワードのひとつになる。先住民は地球環境と共生する知恵を代々築いてきたのに対して、我々は資源を乱用して経済発展しているだけだと。そんなことを知っていくのと同時に、ピグミーのポリフォニーや先住民の文様シンボルを見ると単純に惹かれるものが多い。その一方で、東京に住んで自分の生活する範疇、目に見えているものにどんどんリアリティーがなくなっていく。そこで知識としてインプットしたものを、オレはどういう形で表現するかというと、それが音楽であって、そこに投影していきたい。カッコイイことを言い過ぎかもしれないけど」

取材・文・構成:サラーム海上 www.chez-salam.com

玉置浩二+青田典子の鮮烈ジャケも記憶に新しいTV Bros創刊600号にて掲載された、サラーム海上氏によるインタビュー。誌面の都合で掲載出来なかったその全文フル・バージョンを、氏の御好意により当BLOGにて3回に分けて掲載します。

part1「大手でやらなくて良かった」

~新作はどこからどう聞いても井上薫の作品だとわかる最新型のテック・ハウスになっている。前作「ダンサー」以来だから5年ぶりと随分間が空いたね。

「その間はギタリスト、小島大介とのオーロラ・アコースティックでライヴ活動をしたり、今作にも参加しているサックス奏者の藤枝伸介とFusikでミニアルバムを出したり、それにMIX CDやコンピを出したり、DJはいつも続けていたから、自分ではそんなに空いた感じはしないんだけど」

~大手レコード会社からリリースすると聞いていたけど、最終的には自分のレーベルで出したんだね。

「2008年頃、某社のディレクターと会う機会があって、新作をやらない?と聞いたら、やりましょう!という事になって、少ないながらも予算を割いてくれてスタートしたんだ。クラブミュージックは90年代末にものすごいバブル期があったわけで、それが2000年代後半の音楽産業の転換期に音を立てて崩れていく中で、今更メジャーでやるメリットがあるのかわからなかったけれど、ただ、レコード会社というしっかりした組織から作品を出す経験はこれが最後になるかもしれないし、その中で最後っ屁(笑)みたいのが出来れば良いと思っていたんだ」

~でも、今やクラブミュージックでメジャーからリリースしている人って石野卓球さんを除いて、後はJポップのお姉ちゃん歌手をフィーチャリングした乙女系ハウスの人くらいでしょう。真っ当なクラブミュージックを真っ当な形ではメジャーからは出せないし、出す意味もないでしょう。

「何が真っ当かわからないけどね。オレの担当ディレクターもクラブミュージックが好きな人間だし、自分にとってリアリティのある音楽を手がけたいという気持ちが残っていて、だから売上げの目標を無理矢理立ててまで、オレの作品にこだわってくれたんだろうけど。そんな売上げなんて絶対に立たない時代なのに。それで完成したにも関わらず、発売日がどんどん延期になっていって」

~去年の夏くらいには完成したと聞いていたけど。

「そう。去年の7月の奄美皆既日食音楽祭の時にはあらかた出来上がっていた。その後、ある時から担当ディレクターに連絡が取れなくなり、半月くらい膠着状態になった。そこで、どうしようかと。もう出来上がっているし。仕方ないので自分達でやろうかという話になって。インディーズの大手に持って行けばと人からアドバイスをもらったりもしたけれど、流通会社を使って個人レーベルで出すことにした。CDの売上げ枚数が個人でも流通業者を通じてハンドリング出来るくらいの数にまで減っている時代だから。結果、ある意味非常にいい経験になったわけだけど、メジャーでやらなくて本当に良かった」

~5000枚でオリコンの週間シングルベスト10に入る時代。そんな売上げじゃ制作コストは払えないし、もはや都心の一等地に会社を構えている意味がなくなってしまった。同時にアーティスト個人が自分のレーベルを持って、自宅に在庫を抱えて、CDが詰まった段ボール箱が数十箱くらい積み上がってるのは当然になった。

「そうそう。そういうレベルでも、CDがそれなりに売れて、作り手に還元されるのなら、汲々とする必要はない。ただ、CDを買うという行為が若者にとって日常的ではなくなっている。地方に行って色んな人に会ったり、話を聞いたりしていると如実にわかるね。東京はまだモノにあふれている。地方のクラブにCDを持って行って、DJの前後に手売りをしていると、家にCDプレイヤーがないとか、CD自体を買ったことがないとか、誰かが一枚買ってそれをコピーしてもらうとか、そんな話ばかり聞く。クラブはお酒の現場なので、「今買ってくれたら、一杯お酒をおごるから、買って!」(笑)と言うと、「私はプレイヤーを持っていないけど、父が持っているので記念に買います~!」とか、CDがまるで絵ハガキのようなものになっている。それに地方にはCDを売っているお店もどんどんなくなってきているし」

~最近オーディオを買い換えたという話を聞いたことないもんね。iphoneやipodを買う人、ヘッドフォンを買い換える人はいるけど。思うに、何かを回転させて音楽を聞くという時代が終わったんだよ。蝋管レコードから始まって、SP、LP、CD、MD、何かのメディアを回転させて音楽を楽しむ一世紀が終わり、ipod、youtubeのような物理的な回転を伴わないメディアによる音楽の聴き方に変わった。レコードだったらターンテーブルに盤を置いて、針を降ろして、回転しているのを実感しながら聞く。そこに何かのありがたみみたいなものを感じてたのかもしれない。プレイヤーの前で正座すると、回転しているレコードに向かって手を合わせて拝みたくなるような(笑)。

「オレもDJをこれまでのレコードやCDJでのプレイからコンピューターのプレイに移行しようとしてるけど。オレはレコード文化で育って、レコードが回転して音が出るということが刻み込まれているから。やはり何かが回っていないと実感がない。だから完全にPCに移行するのは二の足を踏んでしまうんだ。それを周りの人間に言うと、ハードディスクも回転してますよと言われた(笑)。

しかし、その回転メディアだって20世紀初頭に生まれて、100年間続いてきただけで、本来の音楽にはそんな形すらなかった。回転しているものを拝みたくなるというコレクター文化が終焉しつつあるのは、もしかしたら健全なのかもしれない。ただ、そこでモノとしてのレコードを収集することや、ジャケットアートと内容を対比して生まれていた議論とか対話とかがどんどん無くなっていく。音楽に付随するコミュニケーションがどんどん無くなっていくのは残念だよね。でも、クラブのような音楽の鳴っている現場で、また新しいコミュニケーションが生まれているのかもしれない。よりナマ(生)な何かを求めて人が集まっている」

~だからDJという現場にこだわり続けたのかな。

「そうだね。DJはそこでしか音楽を介した何かの実感を人と共有出来ないし、得られない」

取材・文・構成:サラーム海上 www.chez-salam.com

"groundrhythm"

2010.10.02.Saturday Night @ AIR

Guest DJ: Hikaru (Blast Head)

Residents: Kaoru Inoue

Psychedelic Bus aka Hiroki Murai

Combine Lounge DJ:

Aquira, Kiccio, South Folk

and special Yankee Friend DJ